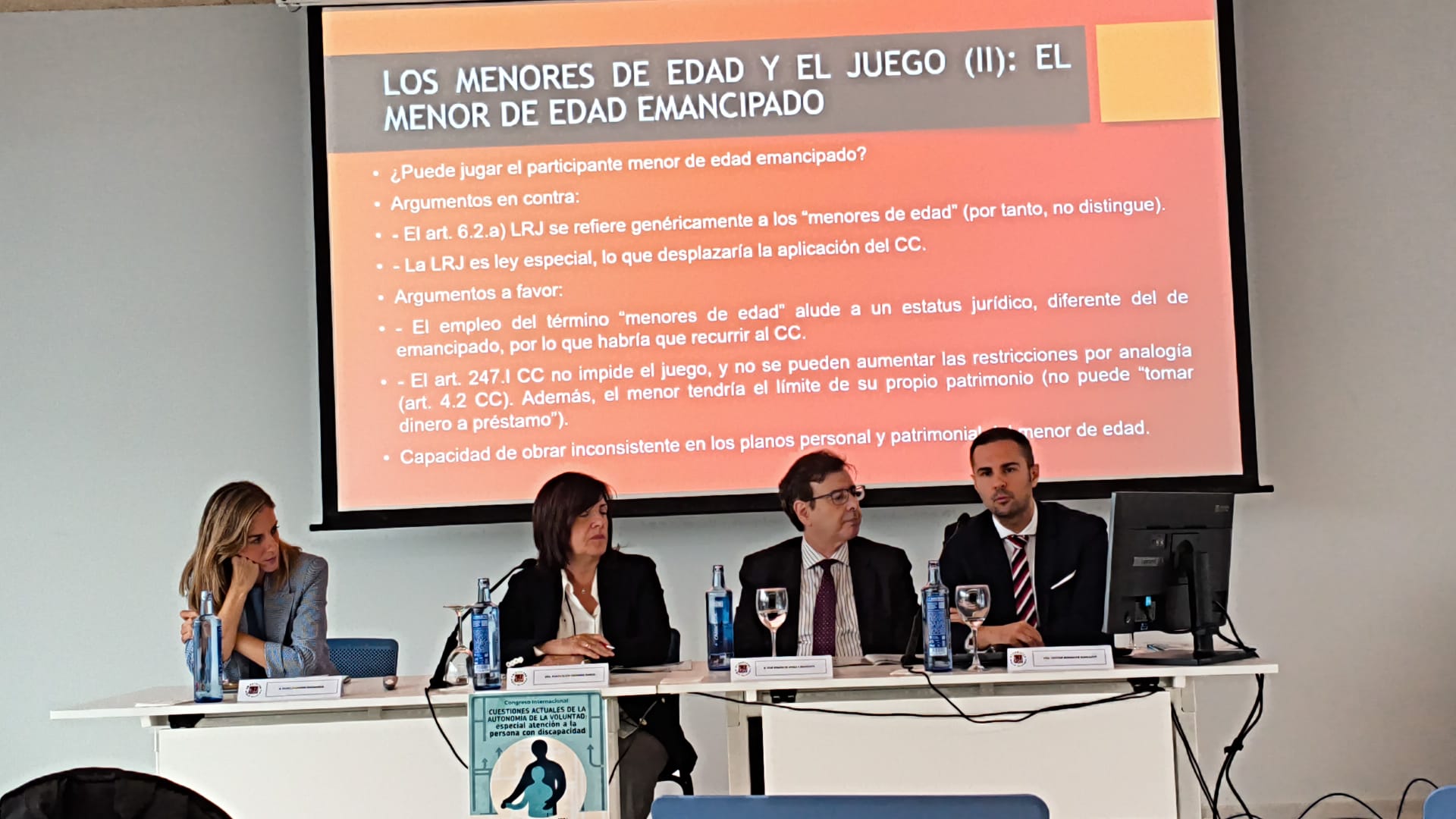

Congreso Internacional «Cuestiones actuales de la autonomía de la voluntad: especial atención a la persona con discapacidad»

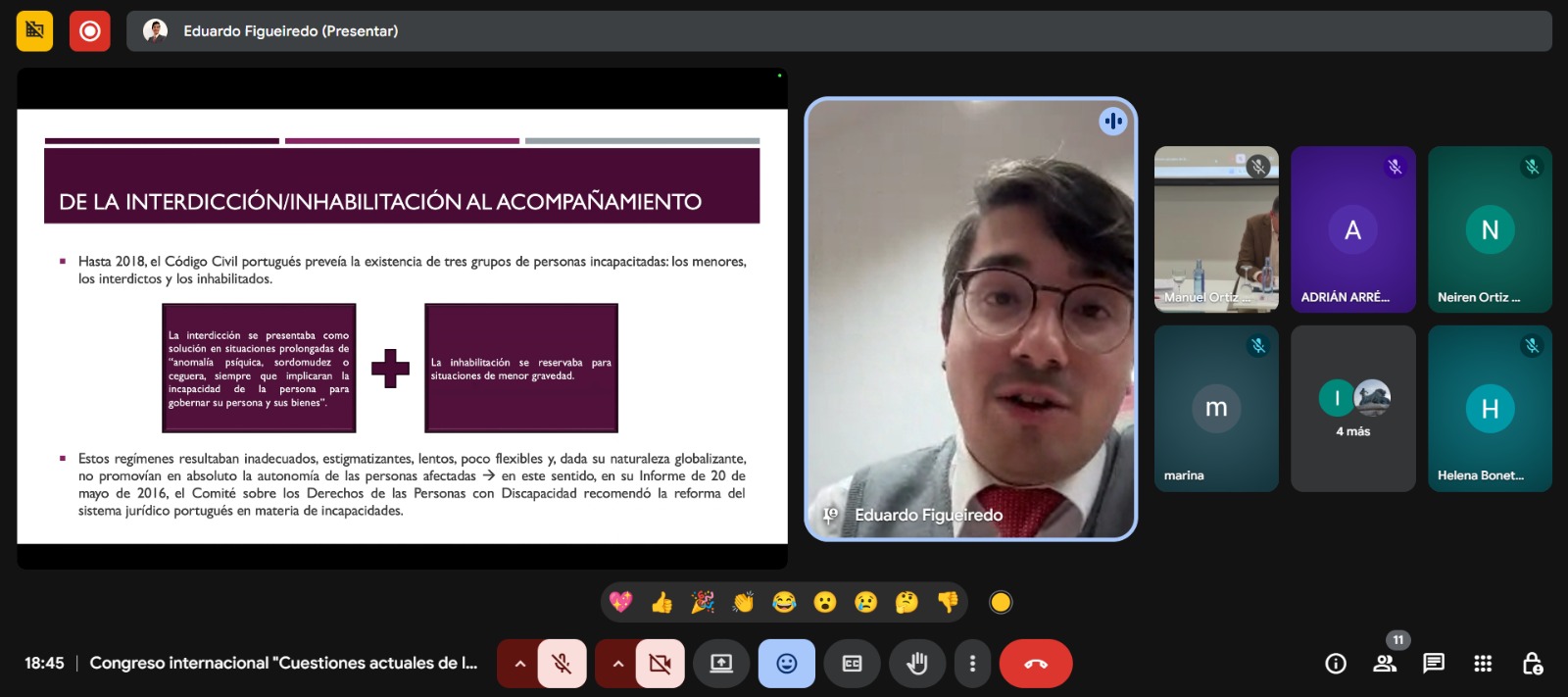

Los días 13 y 14 de noviembre tuvo lugar en la Universidad Miguel Hernández de Elche el Congreso Internacional «Cuestiones actuales de la autonomía de la voluntad: especial atención a la persona con discapacidad», financiado por la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, en el marco de la Subvención para la organización y difusión de congresos, jornadas y reuniones científicas, tecnológicas, humanísticas o artísticas de carácter internacional (CIAORG-2024), para el ejercicio 2025 (Ref.: CIAORG/2024/174). En este marco, se analizarán temas relacionados con el derecho de autodeterminación y el ejercicio de los derechos por parte de colectivos vulnerables.

Parece evidente que, en los últimos años, estamos acudiendo a un amplio reconocimiento de derechos subjetivos en diferentes campos, ya sea permitiendo actuaciones que, anteriormente, se encontraban vedadas, ya sea ampliando el ámbito subjetivo de ciertas prestaciones. En suma, acudiendo a una interpretación amplia del derecho de autodeterminación (o, si se quiere, del genérico derecho a la libertad) se han aprobado normas que, de un modo u otro, inciden en la esfera personal de los particulares. En realidad, en muchas ocasiones, dicha interpretación se puede vincular con la estrecha conexión existente con el derecho a la dignidad humana (art. 10 CE); en otras palabras, supone aplicar “una mirada” por y desde la dignidad de las personas, de suerte que el contenido de los derechos se ve alterado por esta última.

Pensemos, por ejemplo, en la prestación de ayuda para morir. A este respecto, la legalización de la eutanasia activa directa y del suicidio asistido se produjo a través de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia. Y, entre otras, en la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo o en la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI que, en el marco del mencionado derecho a la igualdad de trato y la no discriminación, tiene por objeto desarrollar y garantizar los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales (LGTBI). Sea como fuere, adquiere una relevancia sustancial el cambio de paradigma producido por la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica ha estado basado en el derecho a la dignidad inherente a todas las personas. Así se recoge en su Preámbulo donde afirma que esta regulación está inspirada en el mencionado derecho y, posteriormente, se destaca en el artículo 249 CC al referirse al fundamento de las medidas de apoyo.

Sin embargo, a pesar de que estamos ante derechos de vital importancia, de un análisis del ordenamiento español se puede observar cómo disponemos de un régimen normativo que, en muchos puntos, se presenta como parco e insuficiente y no ofrece respuestas jurídicas adecuadas. Muy al contrario, del examen del panorama legislativo actual se plantean infinidad de debates y cuestiones que precisan de un análisis y estudio pormenorizado de cada una de las temáticas planteadas. Y es que, a pesar de que la regulación trata de ser completa, continúa planteando retos relevantes. A ello, hay que anudar la particular configuración del territorio español, dividido en comunidades autónomas a las que se reconoce competencia legislativa en diversas materias. Y, como en otros casos, de nuevo surge la necesidad de que exista cierta uniformidad, al menos, en los principios básicos y la pugna entre seguridad jurídica y justicia material.

La oportunidad que se nos brinda para estudiar el presente tema está fuera de toda duda. Por un lado, por su relevancia social, en la medida en que el mismo pretende contribuir a dar solución a los principales problemas que se plantean en la sociedad, proporcionando así seguridad y confianza a la ciudadanía, en general, y a los operadores jurídicos, en particular. Y, por otro, porque estamos en el momento preciso para abordarlo, fundamentalmente por dos razones. En primer lugar, porque es una materia compleja y en continua evolución. Y, en segundo lugar, por la existencia de enfoques divergentes acerca de cómo debería ser regulada y la evidencia la dificultad de abordar esta tarea, así como la necesidad de estudiarlas con detenimiento para determinar cuál de ellas (si no otras) resulta más adecuada para conseguir el objetivo perseguido. Así se pone de relieve en las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional y en el elevado número de contribuciones doctrinales y científicas.

Inscripciones AQUÍ.

La grabación editada se puede visualizar en YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLClKgnzRFYe463Xw6F4bx68uXFlNnyBub

El podcast de la sesión la emitida en el programa radiofónico denominado «Diálogo de Ciencia y Salud» en la que se expusieron las principales conclusiones del Congreso está disponible: https://radio.umh.es/2025/11/18/el-congreso-internacional-cuestiones-actuales-de-la-autonomia-de-la-voluntad-especial-atencion-a-la-persona-con-discapacidad-en-dialogos-de-ciencia-y-salud-18-de-noviembre-de-2025/